Buchführung und Bilanzierung

Lektion 11: Rückstellungen im Rechnungswesen einfach erklärt: Arten, Buchungssätze, HGB vs. Steuerbilanz

Buchhaltung kostenlos online lernen Beispiele, Erklärung, Buchungssätze, Übungen

Inhalt:

- Lernziele

- Video

- Grundlagen: Definition und Abgrenzung

- Arten von Rückstellungen

- Ansatzvoraussetzungen

- Einzelfälle mit Beispielen & Buchungssätzen

- Bilanzausweis nach HGB

- Bilanzausweis nach IFRS

- Bewertung von Rückstellungen

- Rückstellungen nach Steuerrecht

- Bewertung: Handelsrecht vs. Steuerrecht

- Buchungsschema im Überblick

- Übungsaufgaben

- Zusammenfassung

- FAQ

Lernziele

- Bilanzierung von Rückstellungen

- Rückstellungsarten unterscheiden und bewerten

- Rückstellungen nach HGB und IFRS

Top Lektion 11: Rückstellungen

Video Rückstellungen einfach erklärt - Arten und Buchung von Rückstellungen

Dieses Video erklärt das Thema der Rückstellungen im Rechnungswesen. Die Arten sowie die Buchungen (Bildung und Auflösung von Rückstellungen) werden mithilfe eines Beispielfalles erklärt. Insbesondere werden Steuerrückstellungen, Instandhaltungsrückstellungen sowie Drohverlustrückstellungen veranschaulicht.

1) Grundlagen: Was sind Rückstellungen?

Definition

Rückstellungen sind Passivposten für zukünftige Aufwendungen oder Schulden, die dem abgelaufenen Geschäftsjahr zuzurechnen sind, deren Entstehung, Höhe und/oder Fälligkeit aber noch ungewiss ist.

Warum sind Rückstellungen wichtig?

Rückstellungen stellen die periodengerechte Gewinnermittlung sicher: Zukünftige Ausgaben, die wirtschaftlich im aktuellen Geschäftsjahr verursacht wurden, werden bereits heute bilanziell erfasst. So wird der Gewinn des Jahres nicht künstlich „zu hoch“ ausgewiesen.

Abgrenzung zu Verbindlichkeiten

| Merkmal | Verbindlichkeit | Rückstellung |

|---|---|---|

| Grund | gewiss | möglicherweise ungewiss |

| Höhe | gewiss | möglicherweise ungewiss |

| Fälligkeit | gewiss | möglicherweise ungewiss |

Merke: Mindestens eines der drei Merkmale (Grund, Höhe, Fälligkeit) muss bei Rückstellungen ungewiss sein.

2) Arten von Rückstellungen (Handelsrecht)

Unterscheidung nach

- Art der Verpflichtung:

- Rechtliche Verpflichtung

- Wirtschaftliche Verpflichtung (ohne Rechtsgrund)

- Adressat der Verpflichtung

- Außenverpflichtung

- Innenverpflichtung

Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten

- Prozessrisiken

- Garantie-/Gewährleistung

- Steuernachzahlungen

Drohverlustrückstellungen

Rückstellungen für verlustträchtige schwebende Geschäfte (z. B. Liefer-/Leistungsverträge mit künftigem Verlust).

Aufwandsrückstellungen

- Unterlassene Instandhaltung (innerhalb von 3 Monaten nachzuholen)

- Abraumbeseitigung (innerhalb von 12 Monaten)

Kulanzrückstellungen

Gewährleistungen ohne rechtliche Verpflichtung (faktische Außenverpflichtung durch geübte Praxis).

3) Ansatzvoraussetzungen

Damit eine Rückstellung gebildet werden darf/muss, müssen typischerweise folgende Kriterien erfüllt sein:

- ✅ Außenverpflichtung (vertraglich, gesetzlich oder faktisch)

- ✅ Hinreichende Konkretisierung (inhaltlich und zeitlich)

- ✅ Wirtschaftliche Verursachung vor dem Bilanzstichtag

- ✅ Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme > 50%

Praxis-Hinweis: Eine saubere Dokumentation (Sachverhalt, Eintrittswahrscheinlichkeit, Schätzung, Quellen) erleichtert Abschlussprüfung und Betriebsprüfung erheblich.

4) Wichtige Einzelfälle mit Beispielen

A) Gewährleistungsrückstellungen

Beispiel: Umsatz 2025: 1.000.000 €. Erfahrungswert: 1% führt zu Gewährleistungskosten.

Rückstellung: 1.000.000 € × 1% = 10.000 €

Buchungssätze

Bildung zum 31.12.2025:

Aufwand für Gewährleistungen 10.000 €

an Rückstellungen für Gewährleistungen 10.000 €Verbrauch bei tatsächlichen Kosten (z. B. 7.000 €):

Rückstellungen für Gewährleistungen 7.000 €

an Bank 7.000 €Auflösung Rest (z. B. 3.000 €) nach Ablauf der Frist:

Rückstellungen für Gewährleistungen 3.000 €

an Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen 3.000 €Merke: Verbrauch ist erfolgsneutral bis zur Höhe der Rückstellung. Eine Auflösung führt zu Erträgen.

B) Drohverlustrückstellungen

Beispiel: Verlust aus einem Vertrag droht: 50.000 €.

- Handelsbilanz: Rückstellung ist zu bilden (Drohverlust aus schwebendem Geschäft).

- Steuerbilanz: Ansatzverbot für Drohverlustrückstellungen (z. B. § 5 Abs. 4a EStG).

Buchung (Handelsbilanz):

Sonstige betriebliche Aufwendungen 50.000 €

an Sonstige Rückstellungen 50.000 €Latente Steuern (vereinfachtes Beispiel, Steuersatz 30%):

Aktive latente Steuern 15.000 €

an Ertrag aus Ertragsteuern (lat. Steuern) 15.000 €Hinweis: Weil die Rückstellung steuerlich nicht anerkannt wird, entsteht eine temporäre Differenz. Diese kann zu latenten Steuern führen (handelsrechtliche Betrachtung).

C) Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

Beispiel: Planmäßige Wartung (20.000 €) im Dezember 2025 unterlassen, Nachholung bis März 2026 geplant.

Bildung zum 31.12.2025:

Instandhaltungsaufwand 20.000 €

an Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung 20.000 €Zahlung im Februar 2026:

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung 20.000 €

an Bank 20.000 €5) Bewertung von Rückstellungen

Handelsrecht (HGB)

- Bewertung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag

- Preis-/Kostensteigerungen können berücksichtigt werden

- Abzinsung bei Laufzeit > 1 Jahr (durchschnittlicher Marktzinssatz)

Steuerrecht

- Abzinsung mit 5,5% (typisiert)

- Preis-/Kostensteigerungen nicht ansetzbar

- Strengere Ansatzvoraussetzungen

Einzel- vs. Pauschalrückstellungen

- Einzelrückstellung: jeder Fall separat (z. B. konkreter Prozess)

- Pauschalrückstellung: viele gleichartige Fälle auf Erfahrungswertbasis (z. B. Gewährleistung)

6) Buchungsschema im Überblick

Bildung (Zuführung)

Aufwandskonto (nach Art der Verpflichtung)

an RückstellungskontoVerbrauch (Inanspruchnahme)

Rückstellungskonto

an Bank / VerbindlichkeitenAuflösung (nicht benötigt)

Rückstellungskonto

an Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen📝 Übungsaufgaben

Übung 1: Gewährleistungsrückstellung

Sachverhalt:

- Umsatz 2025 (2-jährige Gewährleistung): 600.000 €

- Erfahrungswert: 0,8%

- 2026 tatsächlich: 3.000 € Gewährleistungskosten

Aufgaben:

- Rückstellung zum 31.12.2025 berechnen

- Buchungssätze für Bildung (2025) und Verbrauch (2026) erstellen

- Rest zum 31.12.2027 bestimmen, wenn keine weiteren Kosten anfallen

Übung 2: Drohverlustrückstellung

Sachverhalt:

- Ende 2025 droht Verlust aus Liefervertrag: 80.000 €

- Steuersatz (vereinfachend): 30%

- 2026 entfällt der Vertrag ohne Erfüllungspflicht

Aufgaben:

- Buchungen 2025 (inkl. latente Steuern) erstellen

- Auflösung 2026 buchen

- Behandlung in der Steuerbilanz erläutern

Übung 3: Unterlassene Instandhaltung

Sachverhalt:

- Reparatur geplant: 15.000 € (Dezember 2025), nicht durchgeführt

- Durchführung: Januar 2026

- Tatsächliche Kosten: 16.500 €

Aufgaben:

- Buchungssatz Bildung zum 31.12.2025

- Buchungssatz Zahlung Januar 2026

- Behandlung des übersteigenden Betrags erklären

Rückstellungen, Aufwandsrückstellung & Drohverlust

Top Lektion 11: Rückstellungen

Rückstellungen sind laut § 249 HGB zu bilden für:

- ungewisse Verbindlichkeiten

- drohende Verluste aus schwebenden Geschäften

- im Geschäftsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Geschäftsjahr innerhalb von drei Monaten, oder für Abraumbeseitigung, die im folgenden Geschäftsjahr nachgeholt werden,

- Gewährleistungen, die ohne rechtliche Verpflichtung erbracht werden. (Kulanzen)

Für andere Gründe dürfen keine Rückstellungen gebildet werden (Passivierungsverbot).

Top Lektion 11: Rückstellungen

Bilanzausweis nach § 266 HGB

| [...] | |

| B. | Rückstellungen |

| |

Sonstige Rückstellungen sind z.B. Gewährleistungsrückstellungen, Schadensersatz, Jahresabschlusskosten (Kosten Jahresabschluss + Steuererklärung berechnen ...) , etc.

Top Lektion 11: Rückstellungen

Rückstellungen in der Steuerbilanz – Grundlagen und Besonderheiten

Rückstellungen sind ein zentraler Bestandteil der Bilanzierung und dienen dazu, wirtschaftliche Verpflichtungen abzubilden, deren Entstehung oder Höhe am Bilanzstichtag noch ungewiss ist. Sie sind ein wichtiges Instrument, um den Grundsatz der periodengerechten Erfolgsermittlung zu gewährleisten. Diese Lerneinheit beleuchtet die wesentlichen Aspekte von Rückstellungen nach deutschem Steuerrecht.

1. Grundlagen des Bilanzansatzes von Rückstellungen

1.1 Allgemeine Ansatzpflicht

Nach den handelsrechtlichen Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) gemäß § 249 HGB sind Rückstellungen zu bilden, wenn eine ungewisse Verbindlichkeit oder ein drohender Verlust aus schwebenden Geschäften vorliegt. Diese handelsrechtlich gebildeten Rückstellungen sind grundsätzlich auch in der steuerlichen Gewinnermittlung (Steuerbilanz) anzusetzen.

Voraussetzungen für den Ansatz in der Steuerbilanz (gemäß R 5.7 Abs. 1):

- Es muss eine betriebliche Veranlassung bestehen.

- Steuerliche Sondervorschriften (z.B. § 5 Abs. 2a, 3, 4, 4a, 4b, 6 und § 6a EStG) dürfen der Bildung nicht entgegenstehen.

Besonderheit Gewerbesteuerrückstellung: Obwohl die Gewerbesteuer nach § 4 Abs. 5b EStG nicht abzugsfähig ist, muss in der Steuerbilanz eine Gewerbesteuerrückstellung gebildet werden. Die daraus resultierenden Gewinnauswirkungen sind jedoch außerbilanziell zu neutralisieren.

1.2 Bewertung von Rückstellungen

Die Bewertung von Rückstellungen erfolgt nach den Grundsätzen der R 6.11 EStR . Hierbei sind künftige Preis- und Kostensteigerungen sowie Abzinsungen zu beachten.

1.3 Verhältnis zu Drohverlusten und Teilwertabschreibungen

Das Verbot der Rückstellung für drohende Verluste (§ 5 Abs. 4a Satz 1 EStG) betrifft nur den Teil eines drohenden Verlusts, der nicht bereits durch eine Teilwertabschreibung verbraucht ist. Die Teilwertabschreibung hat somit Vorrang vor der Drohverlustrückstellung (BFH vom 07.09.2005).

1.4 Handelsrechtliches Passivierungswahlrecht

Besteht handelsrechtlich ein Wahlrecht zur Bildung einer Rückstellung, darf diese steuerrechtlich nicht gebildet werden (BMF vom 12.03.2010). Das Steuerrecht folgt hier dem strengeren Maßstab.

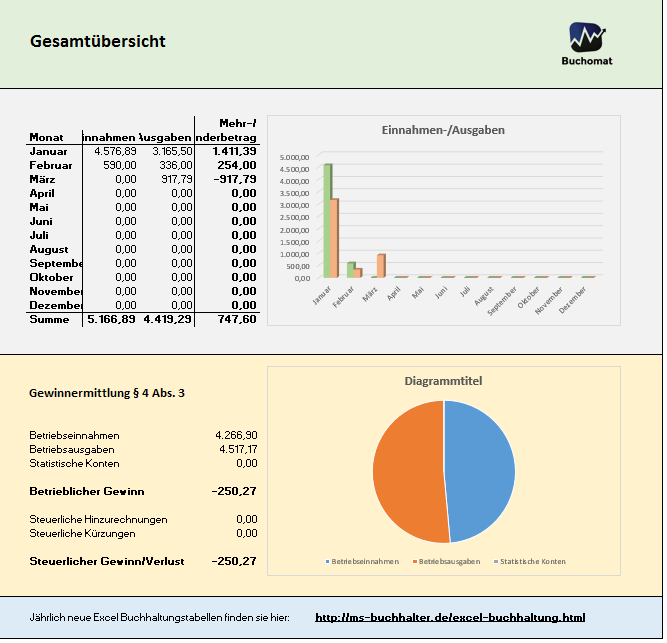

1.5 Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 1 EStG

Die Grundsätze für Rückstellungen gelten sinngemäß auch bei der Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 1 EStG (Einnahmenüberschussrechnung), soweit eine Bilanzierungspflicht nach § 141 Abs. 1 Satz 2 AO besteht (BFH vom 20.11.1980).

2. Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten

R 5.7 Abs. 2 definiert die Grundsätze für die Bildung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten.

2.1 Voraussetzungen für die Bildung

Eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten ist nur zu bilden, wenn:

- Es sich um eine Verbindlichkeit gegenüber einem anderen oder eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung handelt.

- Die Verpflichtung vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich verursacht ist.

- Mit einer Inanspruchnahme aus einer nach ihrer Entstehung oder Höhe ungewissen Verbindlichkeit ernsthaft zu rechnen ist.

- Die Aufwendungen in künftigen Wirtschaftsjahren nicht zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten für ein Wirtschaftsgut führen (Passivierungsverbot nach § 5 Abs. 4b Satz 1 EStG).

2.2 Verpflichtung gegenüber einem anderen (R 5.7 Abs. 3)

Eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten setzt eine Verpflichtung gegenüber einem anderen voraus, im Gegensatz zu reinen Aufwandsrückstellungen, die steuerlich nicht zulässig sind. Die Verpflichtung muss den Verpflichteten wirtschaftlich wesentlich belasten .

Beispiele:

- Abrechnungsverpflichtungen (z.B. nach VOB/B, Gas-/Stromversorgung).

- Honorarrückzahlungsverpflichtungen an eine Kassenärztliche Vereinigung.

- Verpflichtungen aus einem faktischen Leistungszwang (z.B. branchenübliche Zuschüsse zu Werkzeugkosten, die preisreduzierend wirken).

Keine Rückstellung bei:

- Eigenbetrieblichem Interesse: Wenn die Verpflichtung vollständig von einem eigenbetrieblichen Interesse überlagert wird (BFH vom 22.01.2020).

- Gesellschaftsvertraglich begründeter Prüfungspflicht des Jahresabschlusses einer Personengesellschaft (BFH vom 05.06.2014).

- Provisionsfortzahlungen an Handelsvertreter: Hier ist genau zu prüfen, ob es sich um eine Provisionszahlung oder einen Ausgleichsanspruch handelt und ob Bedingungen vorliegen (BMF vom 21.06.2005).

2.3 Öffentlich-rechtliche Verpflichtung (R 5.7 Abs. 4)

Auch öffentlich-rechtliche Verpflichtungen können eine Grundlage für Rückstellungen sein. Die Verpflichtung muss dabei hinreichend konkretisiert sein:

- Ein inhaltlich bestimmtes Handeln muss durch Gesetz oder Verwaltungsakt innerhalb eines bestimmbaren Zeitraums vorgeschrieben sein.

- An die Verletzung der Verpflichtung müssen Sanktionen geknüpft sein.

- Falls die Verpflichtung einen Verwaltungsakt voraussetzt, muss dieser vollziehbar erlassen sein.

Beispiele für zulässige Rückstellungen:

- Verpflichtung zur Aufstellung der Jahresabschlüsse und Buchung laufender Geschäftsvorfälle des Vorjahres.

- Gesetzliche Verpflichtung zur Prüfung und Veröffentlichung von Jahresabschlüssen , Erstellung von Lageberichten und Steuererklärungen.

- Verpflichtung zur Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen (§ 257 HGB, § 147 AO).

- Verpflichtungen zur Wiederaufbereitung (Recycling) und Entsorgung von Bauschutt (unter Beachtung des § 5 Abs. 4b EStG).

- Zulassungskosten für Pflanzenschutzmittel.

Beispiele für nicht zulässige Rückstellungen:

- Verpflichtung zur Durchführung der Hauptversammlung.

- Künftige Betriebsprüfungskosten, wenn keine Prüfungsanordnung vorliegt (Ausnahme Großbetriebe).

- Künftige Beitragszahlungen an den Pensionssicherungsverein .

- Kammerbeiträge für ein künftiges Beitragsjahr, die sich nach dem Gewinn eines vergangenen Steuerjahres bemessen.

- Verpflichtung zur Erstellung der Einkommensteuererklärung und der Erklärung zur gesonderten und einheitlichen Feststellung des Gewinns einer Personengesellschaft.

- Verpflichtung zur Entsorgung eigenen Abfalls.

- Gesetzliche Verpflichtungen, bei denen die Frist für die Erfüllung am Bilanzstichtag noch nicht abgelaufen ist.

- Gesetzliche Wartungsverpflichtungen vor Ablauf der zulässigen Betriebszeit.

2.4 Wirtschaftliche Verursachung (R 5.7 Abs. 5)

Rückstellungen sind im Jahresabschluss des Wirtschaftsjahres zu bilden, in dem sie wirtschaftlich verursacht sind. Das bedeutet:

- Der Tatbestand, an den das Gesetz oder der Vertrag die Verpflichtung knüpft, muss im Wesentlichen verwirklicht sein.

- Die Erfüllung der Verpflichtung muss Vergangenes abgelten und nicht nur an Vergangenes anknüpfen.

Beispiele:

- Altersteilzeitverpflichtungen (nach AltTZG).

- Verpflichtung zur Gewährung von Beihilfen an Pensionäre .

- Garantierückstellungen: Können als Einzel- oder Pauschalrückstellungen gebildet werden, wenn mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit mit Garantieinanspruchnahmen zu rechnen ist (aufgrund vergangener Erfahrungen oder Branchenpraxis).

- Gutscheine und Bonuspunkte: Rückstellungen sind für noch nicht eingelöste Gutscheine/Bonuspunkte zu bilden, wenn sie als Nachlässe auf bereits getätigte Einkäufe gewährt werden.

- Nachbetreuungsleistungen bei Hörgeräte-Akustikern: Wirtschaftlich verursacht im Zeitpunkt des Verkaufs.

- Zinszahlungen: Nur insoweit wirtschaftlich verursacht, als eine Zeitspanne vor dem Bilanzstichtag abgegolten wird.

- Zuwendungen aus Anlass eines Geschäfts-/Firmenjubiläums: Rückstellung in dem Umfang, in dem die Anspruchsvoraussetzungen durch die vergangene Betriebszugehörigkeit erfüllt sind.

Keine Rückstellung bei fehlender wirtschaftlicher Verursachung:

- Aktienoptionsprogramme, wenn die Ausübung von am Bilanzstichtag noch ungewissen künftigen Ereignissen abhängt.

- Ausgleichsanspruch eines Handelsvertreters vor Beendigung des Vertragsverhältnisses.

- Prozesskosten für am Bilanzstichtag noch nicht anhängige Verfahren/Instanzen.

- Sonderzahlungen an Versorgungseinrichtungen zur Schließung künftiger Deckungslücken.

2.5 Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme (R 5.7 Abs. 6)

Die Bildung einer Rückstellung setzt voraus, dass mit einer Inanspruchnahme aus der ungewissen Verbindlichkeit ernsthaft zu rechnen ist . Dies ist der Fall, wenn:

- Die anspruchsbegründenden Tatsachen bis zum Bilanzstichtag entstanden sind oder mit einiger Wahrscheinlichkeit entstehen werden.

- Mehr Gründe für als gegen die Inanspruchnahme sprechen, beurteilt aus Sicht eines sorgfältigen und gewissenhaften Kaufmanns auf Basis objektiver Tatsachen, die bis zur Bilanzerstellung bekannt oder erkennbar wurden.

Beispiele:

- Hinterzogene Steuern: Rückstellung, wenn der Arbeitgeber ernsthaft mit seiner Haftungsinanspruchnahme rechnen muss.

- Patronatserklärungen: Rückstellung für Verpflichtungen aus harten Patronatserklärungen nur, wenn die Gefahr der Inanspruchnahme ernsthaft droht.

- Schadensersatz: Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme erst gegeben, wenn der Gläubiger die Berechtigung kennt oder kurz davor ist, Kenntnis zu erlangen. Ein erstinstanzliches Urteil in einem vergleichbaren Fall genügt allein nicht.

3. Rückstellungen für Erfüllungsrückstand bei schwebenden Geschäften

Grundsätzlich werden Verpflichtungen aus schwebenden Geschäften (gegenseitige, noch nicht voll erfüllte Verträge wie Arbeits- oder Mietverträge) nicht passiviert (R 5.7 Abs. 7).

3.1 Definition Erfüllungsrückstand (R 5.7 Abs. 8)

Eine Ausnahme besteht, wenn das Gleichgewicht von Leistung und Gegenleistung durch Erfüllungsrückstände gestört ist. Ein Erfüllungsrückstand entsteht, wenn:

- Ein Vertragspartner seine Leistung erbracht hat, der andere Vertragspartner die entsprechende Gegenleistung jedoch noch schuldet.

- Eine Fälligkeit der geschuldeten Leistung zum Bilanzstichtag ist nicht erforderlich.

- Die wirtschaftliche Verursachung richtet sich nach den oben genannten Grundsätzen (R 5.7 Abs. 5).

Beispiele für Erfüllungsrückstand:

- Ein Schuldner ist einer Verpflichtung nicht nachgekommen, die er im abgelaufenen Wirtschaftsjahr hätte erfüllen müssen.

- Verpflichtung eines Vermieters zur Erhaltung der vermieteten Sache, die sich in notwendigen, aber unterlassenen Erhaltungsmaßnahmen konkretisiert hat.

- Darlehen mit steigenden Zinssätzen: Verpflichtung zur höheren Verzinsung in späteren Jahren kann eine Rückstellung wegen wirtschaftlichem Erfüllungsrückstand erfordern.

- Verpflichtungen zur Nachbetreuung bereits abgeschlossener Versicherungen .

Keine Rückstellung bei Erfüllungsrückstand:

- Lohnfortzahlung im Krankheitsfall.

4. Besondere Einzelfälle

4.1 Leistungen aufgrund eines Sozialplans (R 5.7 Abs. 9)

Rückstellungen für Leistungen aus einem Sozialplan (§§ 111, 112 BetrVG) sind in der Regel zulässig, sobald der Unternehmer den Betriebsrat über die geplante Betriebsänderung unterrichtet hat oder eine wirtschaftliche Notwendigkeit zur Maßnahme besteht.

4.2 Patent-, Urheber- oder ähnliche Schutzrechte (R 5.7 Abs. 10)

Rückstellungen wegen Benutzung einer offengelegten, aber noch nicht patentgeschützten Erfindung sind zulässig unter den Voraussetzungen des § 5 Abs. 3 EStG. Die dreijährige Auflösungsfrist bezieht sich auf die erstmalige Rechtsverletzung.

4.3 Instandhaltung und Abraumbeseitigung (R 5.7 Abs. 11)

- Unterlassene Instandhaltung: Rückstellungen sind für Erhaltungsarbeiten zu bilden, die bis zum Bilanzstichtag bereits erforderlich gewesen wären, aber erst danach durchgeführt werden.

- Abraumbeseitigungen: Rückstellungen für unterlassene Abraumbeseitigungen, die im folgenden Wirtschaftsjahr nachgeholt werden. Auch für rechtliche Verpflichtungen zur Abraumbeseitigung sind Rückstellungen nach § 249 Abs. 1 Satz 1 HGB zu bilden.

Wichtiger Hinweis: Turnusmäßige Erhaltungsarbeiten, die regelmäßig anfallen, gelten in der Regel nicht als unterlassene Instandhaltung.

4.4 Kulanzleistungen (R 5.7 Abs. 12)

Rückstellungen für Gewährleistungen, die ohne rechtliche Verpflichtung (Kulanz) erbracht werden, sind nur zulässig, wenn sich der Kaufmann den Gewährleistungen aus geschäftlichen Erwägungen nicht entziehen kann. Dies ist der Fall, wenn der vorsichtige Kaufmann damit rechnen muss, dass Kulanzleistungen auch in Zukunft bewilligt werden müssen.

5. Auflösung von Rückstellungen

R 5.7 Abs. 13 regelt die Auflösung von Rückstellungen:

- Rückstellungen sind aufzulösen, soweit die Gründe hierfür entfallen .

Wann Gründe entfallen können:

- Wenn nach dem Bilanzstichtag, aber vor der Bilanzerstellung Umstände bekannt werden, die am Bilanzstichtag objektiv vorlagen und aus denen sich ergibt, dass mit einer Inanspruchnahme nicht mehr zu rechnen ist.

- Wenn die Verbindlichkeit trotz weiterbestehender rechtlicher Verpflichtung keine wirtschaftliche Belastung mehr darstellt.

Besondere Fälle der Auflösung:

- Erfolgsneutrale Auflösung: Wenn der Wegfall der Voraussetzungen auf Umständen beruht, die als Einlage zu beurteilen sind.

- Rechtsmittel: Eine Rückstellung wegen einer gerichtsanhängigen Schadensersatzverpflichtung ist erst aufzulösen, wenn über die Verpflichtung endgültig und rechtskräftig ablehnend entschieden ist. Ein Obsiegen in einer Instanz oder Verhandlungen über den Wegfall der Verpflichtung rechtfertigen die Auflösung nicht, solange noch ein Rechtsmittel eingelegt werden kann oder der Prozessgegner nicht auf ein Rechtsmittel verzichtet hat.

Bilanzausweis nach IFRS

IAS 37

- Passivierungspflicht für Rückstellungen („provisions")

- Verpflichtungen mit geringer Unsicherheit werden als Verbindlichkeiten passiviert („accruals")

Top Lektion 11: Rückstellungen

Bewertung von Rückstellungen

- § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB: Rückstellungen (sind) in Höhe des noch vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetroges anzusetzen.

- Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abzuzinsen.

- Keine Abzinsungspflicht für Rückstellungen mit einer Laufzeit von unter einem Jahr.

- Pensionsrückstellungen werden mit dem Barwert des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt. Im Steuerrecht wird der Teilwert angesetzt

Steuerrechner:

Rückstellungen nach IFRS (IAS 37)

- „best estimate": Barwert der zukünftigen Auszahlung, falls Abzinsung bedeutend ist.

- Zukünftige Wertveränderungen sind bei der Bewertung zu berücksichtigen, sofern ausreichend gesicherte Anhaltspunkte vorliegen.

Top Lektion 11: Rückstellungen

Siehe auch IFRS: Rückstellungen

🎯 Zusammenfassung – das Wichtigste auf einen Blick

- ✔️ Rückstellungen erfassen ungewisse Verpflichtungen, die wirtschaftlich dem abgelaufenen Jahr zuzuordnen sind.

- ✔️ Mindestens ein Merkmal (Grund, Höhe, Fälligkeit) ist ungewiss.

- ✔️ Bildung erfolgt aufwandswirksam im aktuellen Jahr.

- ✔️ Verbrauch ist erfolgsneutral bis zur Höhe der Rückstellung.

- ✔️ Handels- und Steuerbilanz unterscheiden sich teils erheblich (z. B. Drohverlustrückstellungen).

- Für Verbindlichkeiten, die nach dem Grunde oder Höhe nach unsicher sind, sind Rückstellungen zu bilden.

- Der Ansatz erfolgt nach "vernünftiger kaufmännischer Beurteilung".

- Abzinsung bei Laufzeiten von mehr als einem Jahr.

- IFRS: Bewertung nach bestmöglicher Schätzung.

FAQ: Häufige Fragen zu Rückstellungen

Wann ist eine Rückstellung zu bilden?

Wenn eine Verpflichtung dem Grunde nach besteht (Außenverpflichtung), wirtschaftlich vor dem Bilanzstichtag verursacht ist und die Inanspruchnahme überwiegend wahrscheinlich ist, aber Grund/Höhe/Fälligkeit noch ungewiss sind.

Was ist der Unterschied zwischen Rückstellung und Verbindlichkeit?

Bei Verbindlichkeiten sind Grund, Höhe und Fälligkeit im Regelfall gewiss. Bei Rückstellungen ist mindestens eines dieser Merkmale ungewiss.

Warum führen Drohverlustrückstellungen zu latenten Steuern?

Weil sie handelsrechtlich zu bilden sein können, steuerlich aber (je nach Fall) nicht angesetzt werden dürfen. Dadurch entsteht eine temporäre Differenz zwischen Handels- und Steuerbilanz, die latente Steuern auslösen kann.