Lektion 12: Grundlagen des Jahresabschlusses

Inhalt:

Grundlagen des Jahresabschlusses: Ihr Blick hinter die Kulissen der Unternehmensfinanzen

Der Jahresabschluss ist das A und O für jedes Unternehmen. Er gibt nicht nur Aufschluss über den wirtschaftlichen Erfolg, sondern auch über die finanzielle Lage zum Stichtag. Für Sie als angehender Buchhalter oder Unternehmer ist es entscheidend, die verschiedenen Bestandteile des Jahresabschlusses zu verstehen.

1. Ihre Lernziele: Das nehmen Sie mit

Am Ende dieser Lerneinheit können Sie:

- Die Unterschiede zwischen HGB und IFRS im Kontext des Jahresabschlusses benennen.

- Die Bilanz als Darstellung von Vermögen (Aktiva) und Kapital (Passiva) interpretieren.

- Die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) als Instrument zur Ermittlung des Periodenerfolgs verstehen.

- Die Kapitalflussrechnung als Aufschlüsselung der Cashflow-Veränderungen nach Geschäftstätigkeit, Investition und Finanzierung nachvollziehen.

Grundlagen des Jahresabschlusses: Ein Überblick

Der Jahresabschluss ist ein zentrales Element im betrieblichen Rechnungswesen und stellt die finanzielle Situation eines Unternehmens am Ende eines Geschäftsjahres dar. Er ist nicht nur ein gesetzlich vorgeschriebenes Dokument für viele Unternehmen, sondern dient auch als wichtige Informationsquelle für Geschäftsführung, Anteilseigner, Gläubiger, Investoren und andere Stakeholder. In diesem Beitrag werden wir die Grundlagen des Jahresabschlusses erörtern und seine Bedeutung im Geschäftskontext beleuchten.

1. Definition und Zweck des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss ist ein systematisches Werk, das die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage eines Unternehmens am Ende eines Geschäftsjahres abbildet. Er dient mehreren Zwecken:

- Informationsfunktion: Bereitstellung relevanter finanzieller Informationen für interne und externe Stakeholder.

- Dokumentationsfunktion: Erfüllung gesetzlicher Aufzeichnungs- und Berichtspflichten.

- Ausschüttungsbemessungsfunktion: Grundlage für die Bestimmung des ausschüttbaren Gewinns.

2. Bestandteile des Jahresabschlusses

Die Zusammensetzung des Jahresabschlusses kann je nach Rechtsform und Größe des Unternehmens variieren. Die grundlegenden Bestandteile sind jedoch:

2.1 Bilanz

Die Bilanz ist eine Gegenüberstellung von Vermögen (Aktiva) und Kapital (Passiva) eines Unternehmens zu einem bestimmten Stichtag. Sie zeigt auf, wie die Mittel verwendet (Aktiva) und wie sie finanziert wurden (Passiva).

2.2 Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)

Die GuV-Rechnung stellt die Erträge und Aufwendungen eines Geschäftsjahres gegenüber und ermittelt so den Jahresüberschuss oder -fehlbetrag. Sie gibt Aufschluss über die Quellen des Erfolgs oder Misserfolgs des Unternehmens.

2.3 Anhang

Der Anhang erläutert und ergänzt die Zahlen der Bilanz und der GuV. Er enthält zusätzliche Informationen, die für das Verständnis des Jahresabschlusses wesentlich sind, wie z.B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

2.4 Lagebericht

Der Lagebericht ist für mittelgroße und große Kapitalgesellschaften verpflichtend und enthält Informationen über die wirtschaftliche Situation des Unternehmens sowie über Risiken und Zukunftsaussichten.

3. Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB)

Der Jahresabschluss muss nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung erstellt werden. Diese Grundsätze umfassen:

- Richtigkeit und Willkürfreiheit: Alle Angaben müssen wahr und nachprüfbar sein.

- Klarheit und Übersichtlichkeit: Der Jahresabschluss muss verständlich und übersichtlich sein.

- Vollständigkeit: Alle relevanten Informationen müssen enthalten sein.

- Stetigkeit: Die Methoden der Bilanzierung und Bewertung sollten beibehalten werden.

- Vorsichtsprinzip: Unsichere Werte sind eher zu niedrig als zu hoch anzusetzen.

4. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanzierung und Bewertung im Jahresabschluss folgen spezifischen Grundsätzen, wie dem Anschaffungskostenprinzip, dem Niederstwertprinzip (für Aktiva) und dem Höchstwertprinzip (für Passiva). Diese Grundsätze sorgen für eine realistische Darstellung der Vermögenslage.

5. Bedeutung und Nutzung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss ist ein wichtiges Instrument für die Unternehmensführung und -überwachung. Er ermöglicht es Stakeholdern, die Leistung, Stabilität und das Potenzial eines Unternehmens zu beurteilen. Investoren nutzen ihn zur Bewertung der Rentabilität und Risiken einer Investition, während das Management ihn für strategische Entscheidungen und zur Leistungsbeurteilung heranzieht.

Fazit

Der Jahresabschluss ist ein unverzichtbares Instrument im betrieblichen Rechnungswesen. Er bietet einen detaillierten Einblick in die finanzielle Situation eines Unternehmens und ist grundlegend für eine transparente und effektive Unternehmensführung. Das Verständnis seiner Bestandteile, Grundsätze und Funktionen ist entscheidend für alle, die sich mit der Analyse und Bewertung von Unternehmensleistungen befassen.

Top Lektion 12: Grundlagen des Jahresabschlusses

Video

Top Lektion 12: Grundlagen des Jahresabschlusses

2. HGB und IFRS: Zwei Welten der Rechnungslegung

In der Rechnungslegung gibt es primär zwei große Regelwerke: das Handelsgesetzbuch (HGB) und die International Financial Reporting Standards (IFRS). Ihre Ziele und Adressaten unterscheiden sich maßgeblich:

-

International Financial Reporting Standards (IFRS):

- Dies ist ein internationaler Standard für die Rechnungslegung mit dem Hauptziel, Unternehmen weltweit vergleichbar zu machen.

- Die maßgebliche Ausrichtung ist der "True and Fair View" (ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild) der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Der Fokus liegt hier auf den Informationsbedürfnissen der Anleger.

-

Handelsgesetzbuch (HGB):

- Dies sind die deutschen Rechnungslegungsvorschriften .

- Die maßgeblichen Ziele sind der Gläubigerschutz und die Kapitalerhaltung . Es geht darum, dass das Unternehmen genügend Sicherheiten für seine Schulden bietet.

Wer wendet was an?

|

|

Konzernabschluss | Einzelabschluss |

|---|---|---|

| Kapitalmarktorientierte Unternehmen | IFRS (verpflichtend qua EU-Verordnung) | HGB (Wahlrecht: zusätzlich IFRS möglich) |

| Sonstige Unternehmen | HGB oder IFRS (Wahlrecht) | HGB (Wahlrecht: zusätzlich IFRS möglich) |

3. Die Bilanz: Vermögen und Kapital auf einen Blick

Die Bilanz ist eine Momentaufnahme Ihres Unternehmens zu einem bestimmten Stichtag (z.B. 31. Dezember). Ihre Hauptaufgabe ist die Darstellung von Vermögen und Schulden des Unternehmens (§ 242 Abs. 1 HGB).

Das Grundschema der Bilanz sieht immer gleich aus:

| Aktiva (Vermögen) | Passiva (Kapital) |

|---|---|

| Anlagevermögen (AV) | Eigenkapital (EK) |

| Umlaufvermögen (UV) | Fremdkapital (FK) |

-

Aktiva (Mittelverwendung): Zeigen, wofür die finanziellen Mittel im Unternehmen verwendet wurden.

- Anlagevermögen (AV): Vermögensgegenstände, die dem Betrieb dauerhaft dienen, wie Gebäude, Maschinen, Fahrzeuge, aber auch Software oder Patente.

- Umlaufvermögen (UV): Vermögensgegenstände, die nur kurzfristig im Unternehmen verbleiben (z.B. Vorräte zum Verkauf, Forderungen aus Lieferung und Leistung, Bankguthaben, Kassenbestand).

-

Passiva (Mittelherkunft): Zeigen, woher die finanziellen Mittel des Unternehmens stammen.

- Eigenkapital (EK): Das Kapital, das von den Eigentümern des Unternehmens stammt (z.B. Stammkapital, Rücklagen, Gewinnvortrag).

- Fremdkapital (FK): Das Kapital, das von Gläubigern stammt (z.B. Bankkredite, Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten, erhaltene Anzahlungen).

Eine zusätzliche, wichtige Funktion des Eigenkapitals ist sein Ausgleich mit dem Gewinn oder Verlust einer Periode. Dadurch ist immer sichergestellt, dass die Summe der Aktiva gleich der Summe der Passiva ist – die Bilanz ist immer im Gleichgewicht!

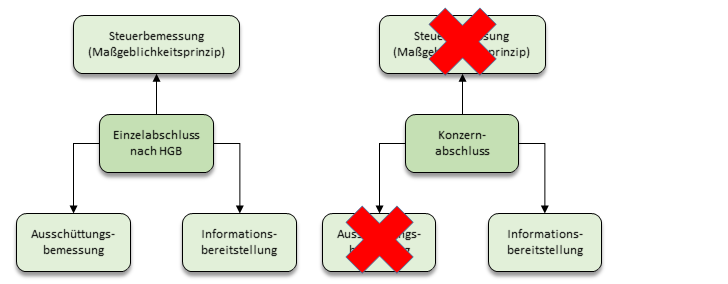

HGB und IFRS in Einzel- und Konzernabschluss

- International Financial Reporting Standards IFRS

- Internationaler Standard für Rechnungslegung mit dem Ziel internationaler Vergleichbarkeit

- Maßgebliche Ausrichtung: "True and fair view" auf Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

- Handelsgesetzbuch

- Deutsche Rechnungslegungsvorschriften

- Maßgebliche Ziele: Gläubigerschutz und Kapitalerhaltung

| Konzernabschluss | Einzelabschluss | |

| Kapitalmarktorietierte Unternehmen | IFRS (qua EU-Verordnung) | HGB (Wahlrecht: zusätzlich IFRS) |

| Sonstige Unternehmen | HGB oder IFRS | HGB (Wahlrecht: zusätzlich IFRS) |

Top Lektion 12: Grundlagen des Jahresabschlusses

Bilanz

- Aufgabe der Bilanz: Darstellung von Vermögen und Schulden des Unternehmens ( § 242 Abs. 1 HGB)

- Grundschema

Aktiva Passiva Anlagevermögen (AV)

Umlaufvermögen (UV)Eigenkapital (EK)

Fremdkapital (FK)

Aktiva

- Anlagevermögen (AV): Vermögensgegenstände, die dem Betrieb auf Dauer dienen, wie z.B.

- Gebäude, Maschinen,

- Software

- Umlaufvermögen (UV): Vermögensgegenstände, die die nur kurfristig im Unternehmen verbleiben, wie z.B.

- Vorräte zum Verkauf

- Forderungen aus Lieferung und Leistung

Passiva

- Eigenkapital (EK): Kapital von Eigentümern

- Fremdkapital (FK): Kapital von Gläubigern

- Banken: Kredit

- Lieferanten: Lieferantenkredit

- Zusätzliche Funktion des EK: Ausgleich mit Gewinn Verlust,

damit Σ Aktiva = Σ Passiva

Top Lektion 12: Grundlagen des Jahresabschlusses

Gewinn- und Verlustrechnung

4. Die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV): Der Periodenerfolg

Die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) ist eine Zeitraumrechnung und zeigt, wie sich der Erfolg (Gewinn oder Verlust) Ihres Unternehmens innerhalb einer bestimmten Periode (z.B. eines Geschäftsjahres) entwickelt hat. Sie stellt alle Aufwendungen und Erträge gegenüber.

Es gibt zwei gängige Verfahren zur Erstellung der GuV:

-

Umsatzkostenverfahren (UKV):

- Hier werden die Umsatzerlöse den Herstellkosten der abgesetzten Produkte gegenübergestellt. Das bedeutet, es werden nur die Aufwendungen berücksichtigt, die direkt den in der Periode verkauften Produkten zuzuordnen sind.

-

Gesamtkostenverfahren (GKV):

- Hier werden die Umsatzerlöse den Herstellkosten der insgesamt produzierten Produkte gegenübergestellt. Ein wichtiger Korrekturposten sind hier die Bestandsveränderungen (also die Differenz zwischen dem Anfangs- und Endbestand an fertigen/unfertigen Erzeugnissen).

Wesentlicher Unterschied: Das GKV erfasst alle in einer Periode angefallenen Kosten der Produktion, während das UKV nur die Kosten der tatsächlich verkauften Produkte berücksichtigt.

Beispielhafter Vergleich (vereinfacht):

| Umsatzkostenverfahren (UKV) | Gesamtkostenverfahren (GKV) |

|---|---|

| Umsatzerlöse | Umsatzerlöse |

| ./. Herstellkosten der abgesetzten Produkte | + Bestandsveränderungen |

|

|

./. Herstellkosten der insgesamt produzierten Produkte |

- Verfahren zur GuV Erstellung

- Umsatzkostenverfahren (UKV)

- Gesamtkostenverfahren (GKV)

- Wesentlicher Unterschied: Behandlung von Differenzen in Produktions- und Absatzmenge eines Unternehmens

- UKV: Abgesetzte Produkte und dazugehörige Aufwendungen in einer Periode

- GKV: Alle hergestellten Produkte + Korrektur durch Bestandsveränderung einer Periode

| Umsatzkostenverfahren | Gesamtkostenverfahren |

| Umsatzerlöse | Umsatzerlöse |

| ./. Herstellkosten der abgesetzten Produkte | + Bestandsveränderungen |

| ./. Herstellkosten der insgesamt produzierten Produkte |

Top Lektion 12: Grundlagen des Jahresabschlusses

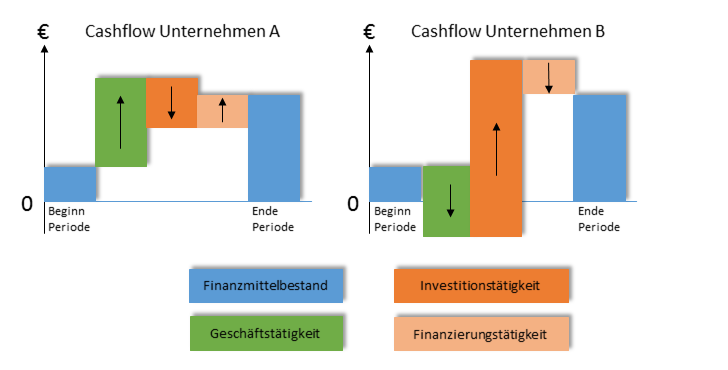

Kapitalflussrechnung

- Kapitalflussrechnung = Veränderungen liquider Mittel innerhalb

- Unterscheidung in 3 Bereiche

- Geschäftstätigkeit

- Investitionstätigkeit

- Finanzierungstätigkeit

5. Die Kapitalflussrechnung (Cashflow-Statement): Die Liquidität im Blick

Die Kapitalflussrechnung (oder auch Cashflow-Statement genannt) ist eine Zeitraumrechnung, die die Veränderungen der liquiden Mittel (also des Kassenbestands und der Bankguthaben) innerhalb einer Periode darstellt. Sie zeigt, woher das Geld kam und wofür es verwendet wurde.

Sie wird in drei Hauptbereiche unterteilt:

-

Cashflow aus der Geschäftstätigkeit (operativer Cashflow):

- Zeigt den Geldfluss aus dem Kerngeschäft des Unternehmens (z.B. Einnahmen aus Verkäufen, Ausgaben für Material, Löhne, Mieten). Dies ist der wichtigste Indikator für die operative Ertragskraft.

-

Cashflow aus der Investitionstätigkeit:

- Zeigt die Geldströme im Zusammenhang mit Investitionen in das Anlagevermögen (z.B. Kauf oder Verkauf von Maschinen, Gebäuden oder Beteiligungen).

-

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit:

- Zeigt die Geldströme im Zusammenhang mit der Finanzierung des Unternehmens (z.B. Aufnahme oder Tilgung von Krediten, Ausgabe von Aktien, Gewinnausschüttungen an Eigentümer).

Die Kapitalflussrechnung ist wichtig, um die Liquidität eines Unternehmens zu beurteilen, unabhängig vom Gewinn oder Verlust der GuV. Ein Unternehmen kann Gewinn machen, aber trotzdem illiquide sein, wenn der Gewinn nicht "cashwirksam" wird.

Top Lektion 12: Grundlagen des Jahresabschlusses

Zusammenfassung: Ihr Überblick über den Jahresabschluss

- HGB und IFRS sind die zentralen Rechnungslegungsstandards mit unterschiedlichen Zielen (Gläubigerschutz vs. Anlegerinformation).

- Die Bilanz ist eine Stichtagsaufnahme, die das Vermögen (Aktiva) und das Kapital (Passiva) des Unternehmens zeigt.

- Die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) ermittelt den Erfolg (Gewinn oder Verlust) einer Periode.

- Die Kapitalflussrechnung gibt Aufschluss über die Veränderungen der liquiden Mittel und gliedert diese nach Geschäftstätigkeit, Investition und Finanzierung auf.

Diese drei Instrumente sind die Eckpfeiler jedes Jahresabschlusses und unerlässlich, um die finanzielle Lage und den Erfolg eines Unternehmens zu verstehen und zu beurteilen.

Haben Sie noch Fragen zu den einzelnen Bestandteilen oder möchten Sie tiefer in ein Thema eintauchen?

Top Lektion 12: Grundlagen des Jahresabschlusses

Lektionen: Buchhaltung lernen

Erlernen Sie die Grundlagen der Buchführung Schritt für Schritt – von Soll und Haben über die Umsatzsteuer bis hin zum Jahresabschluss.